1.セッションレコーディングとは

セッションレコーディングとは、ユーザーがWebサイト上で実際にどのように操作しているか(クリック・スクロール・マウス移動など)を録画のように再現して確認できるツールです。

レコーディングというと録画のように感じますが、実際は再現しているだけになります。

Microsoft Clarityでは、訪問者一人ひとりの行動を自動で記録し、ページ内でのつまずきや離脱ポイントを直感的に把握できます。

たとえば「どこで迷ったのか」「どのボタンを押そうとしたのか」といった、数値だけでは分からない“体験の流れ”を可視化できるのが特徴です。

個人情報は自動的にマスク処理されるため、安心してユーザー行動を分析できます。

※Microsoft Clarityの他の機能については下記記事よりご確認ください。

2.記録する期間について

Microsoft Clarityでは、ユーザーの行動の記録は30日間保存されます。

30日を過ぎると、すべての録画が残るわけではなく、Clarity側で自動的に選ばれた一部のセッションのみが引き続き保存されます。

これらのデータは、最大13か月間まで保管される仕組みです。

また、「お気に入り」に登録した録画については、他のデータと同様に最長13か月間保存されるため、後から見返したいセッションはお気に入り登録しておくのがおすすめです。

3.セッションレコーディング画面への移動方法

Microsoftクラリティを開くとダッシュボードが表示されますので、画面上部のレコーディングマップボタンを押すとレコーディング画面に移動することが出来ます。

またクラリティ内の色んな場所でカメラのようなアイコンがありますので、そちらをクリックするとそれぞれのレコーディング画面に移行することも出来るようになっています。

3.画面の見方・使い方

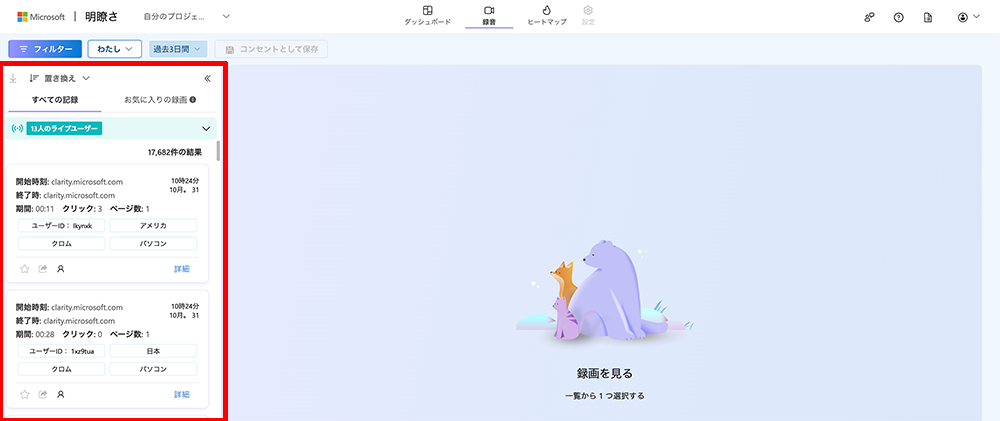

1.サイドバー

レコーディング画面に遷移するとサイドバーに録画のパネルがありますので、そちらをクリックすると録画を見ることができます。

サイドバー上部にある「ライブユーザー」とは、現在サイトを閲覧しているユーザーのおおよその数を示す指標です。

こちらをクリックすると数分前〜現在まで近い時間に見ているユーザーのレコーディングを確認することができます。

サイドバー上部の「お気に入りの録画」は後述する方法でお気に入りに登録したセッションを一覧で確認できるボタンになります。

パネル内の情報

| 開始時 | ユーザーが最初にアクセスしたページのURLと、その時刻を示します。どのページからセッションが始まったかがわかります。 |

| 終了時 | ユーザーが最後に離脱したページのURLと時刻を示します。どのページで閲覧を終えたかを確認できます。 |

| 期間 | セッション全体の長さ(滞在時間)です。 |

| クリック | サイト内でクリックが発生した回数です。0の場合は、ページを見ただけでクリック操作をしていないことを示します。 |

| ページ数 | そのセッション中に閲覧されたページの数です。 |

| ユーザーID | Clarityが自動で付与する匿名の識別子です。ユーザー行動を区別するためのランダムなIDです。 |

| 国名 | アクセス元の国を示します。 |

| ブラウザ情報 | 使用されたブラウザを示します。 |

| デバイス情報 | アクセスに使われたデバイスの種類を示します(PC・スマホ・タブレットなど)。 |

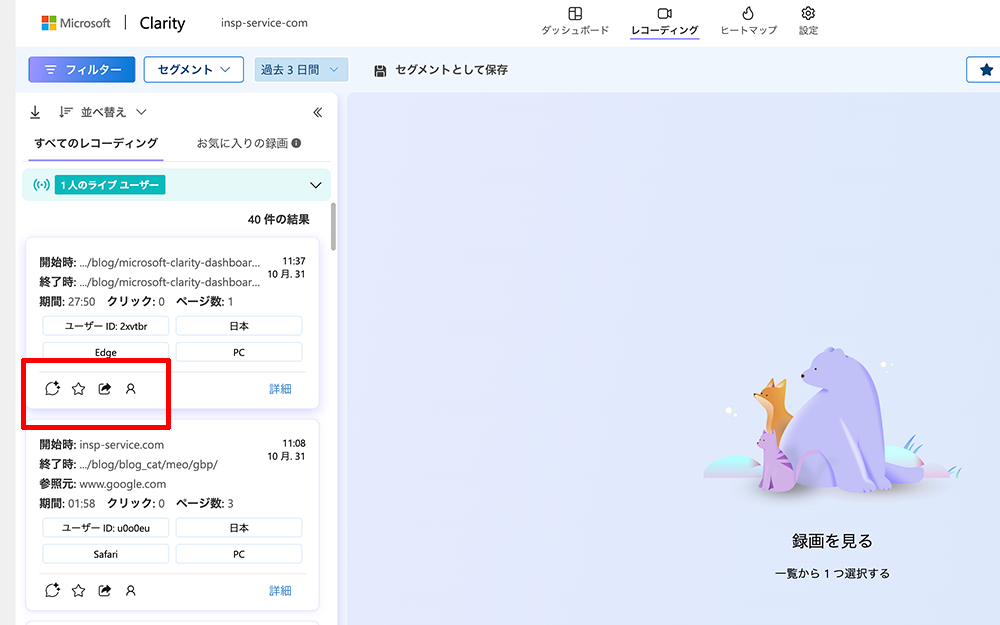

パネル下部のボタンについて

パネルの下のボタンでお気に入り登録などが可能。

| セッション分析(吹き出しマーク) | ユーザーが最初にアクセスしたページのURLと、その時刻を示します。どのページからセッションが始まったかがわかります。 |

| お気に入り追加(星マーク) | レコーディングを残しておきたいセッションをお気に入りに登録できます。 |

| 共有(矢印マーク) | セッションを共有できる機能です。 |

| 訪問者情報(人マーク) | 同IDのユーザーの他のセッションが確認できる画面に遷移します。 |

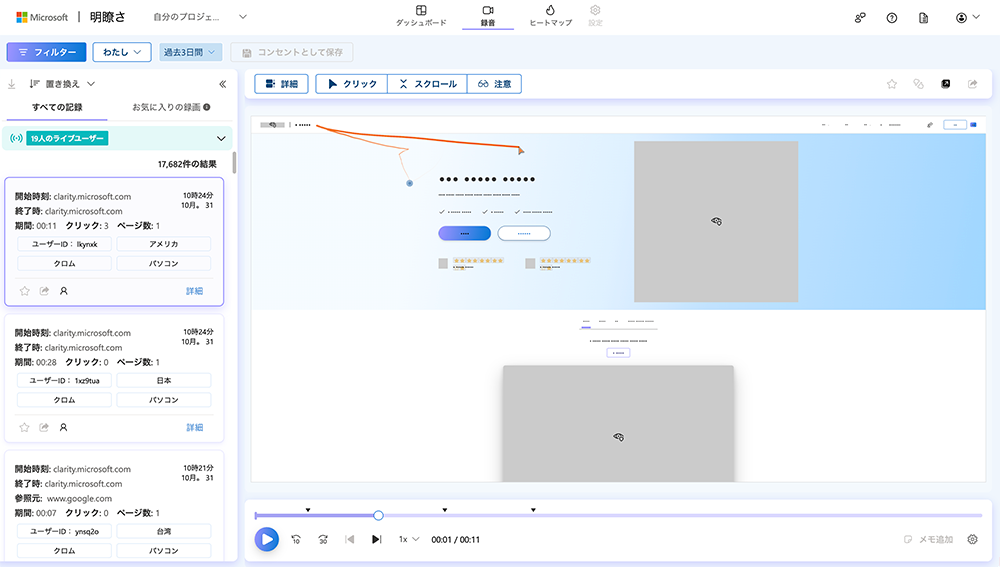

3.再生画面

サイドバーのセッションをクリックすると、実際の動きを再現した動画を見ることができます。

再生速度やクリックなどが起きた場所も確認できますので、そこからサイト改善の場所を見つけることが可能です。

まとめ

Microsoft Clarityのセッションレコーディングは、ユーザーのサイト上での行動を“そのまま映像のように”確認できるのが大きな特徴です。

ページをどの順番で見て、どこで迷い、どのタイミングで離脱したのかが直感的に分かるため、数字だけでは見えない改善ポイントを発見できます。

難しい設定も不要で、再生ボタンを押すだけでユーザーの動きを把握できるので、サイト改善やUIテストの第一歩として非常に使いやすいツールです。

ぜひ日々のアクセス解析に取り入れて、ユーザー体験の向上に役立ててみてください。